libros

A mediados de 2024 pude al fin leer “El profesor”, novela de Frank Mc.Court, autor de “Las cenizas de Angela”, a quien me había referido en un artículo anterior (Relaciones Nº 476/7). La primera edición en inglés de “El profesor”, data de 2005 y el ejemplar usado que una querida amiga me consiguió en Buenos Aires, al final de una larga búsqueda, es de 2010; quinta edición en español. Leerlo fue una de las muchas alegrías que (como todos los años) me dio la literatura. “El profesor” es una novela autobiográfica, a la que ahora podríamos llamar “autoficcional”. En 1977 el escritor francés Serge Doubrovsky definió la autoficción como “ficción de acontecimientos estrictamente reales”. Esta hermosa aunque cuestionable definición, es propicia para valernos del psicoanálisis en el análisis de hechos de la cultura, en particular en el asunto del cuestionamiento de la verdad de los acontecimientos. La “estricta realidad” de la autoficción, parece un contrasentido…

En “Recordar, repetir y reelaborar” (1914) Freud expone con claridad las bases para comprender cómo el trabajo de la represión sustrae a la conciencia contenidos inaceptables y cómo esos contenidos representantes del deseo censurado, retornan en las formaciones de compromiso de manera insistente. Así los síntomas neuróticos determinan el sufrimiento y el goce en la neurosis y los recuerdos de lo prohibido, experimentado o deseado y censurado, insisten en un repetir que busca satisfacción a la vez que, secundariamente, elaboración. (Lo más interesante del término auto-ficción en la definición de Dubrovsky, consiste –precisamente- en la inclusión de la palabra “ficción” que se define como “acción y efecto de fingir”…) El psicoanálisis tiene por método dudar de la “estricta realidad” muy especialmente cuando se trata de construcciones, o reconstrucciones memoriosas de la vida y experiencia propias, como es el caso de toda autoficción.

“El profesor” se inicia con las siguientes palabras del autor: “Si yo supiera algo de Sigmund Freud y de psicoanálisis, podría encontrar el origen de mis problemas en mi infancia desgraciada en Irlanda (…) Que llegara a profesor y lo siguiera siendo es un milagro, y debo ponerme un sobresaliente por haber sobrevivido a todos esos años en las aulas de Nueva York (…) Deberían instituir una medalla para quienes sobreviven a las infancias desgraciadas y llegan a profesores, y yo debería ser el primero en la cola para la medalla y todos los distintivos que se le pudieran añadir por las desgracias resultantes.” Evoco entonces la capacidad de este escritor de introducir pizcas de humor a costa de sí mismo y de sus circunstancias, lo que había sido un ingrediente fundamental para sostener la lectura de “Las cenizas de Angela”. Frank Mc Court fue un sobreviviente varias veces premiado por su obra; cómo pudo crear-se el escritor, en las circunstancias en que vivió la infancia y la adolescencia, es “un milagro” a menos que adhiramos a la confianza en la capacidad sanadora de la literatura.

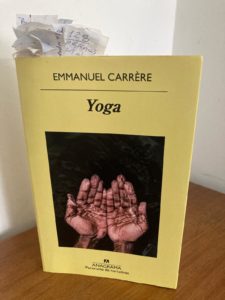

En noviembre de 2024 vuelve a mi biblioteca “Yoga”[1], la novela de Emmanuel Carrère. Novela posterior al atentado a Charlie Hebdó, posterior a la internación por su tercera depresión grave, y en la que retoma recuerdos y personajes de su vida que conocemos de sus libros anteriores, Helene, Bernard, así como el protagonista de “El adversario”, Jean Claude Romand, el frío asesino, que llevó una vida falsa durante veinte años y Francois Roustang (“Yoga” pags 177-179) el psicoanalista que antes de serlo fue sacerdote, que luego adscribió a la escuela de Lacan, para más tarde dejarlo (también) y que tuvo aquella respuesta cuando Emmanuel Carrere, agobiado por una depresión, le dijo que pensaba en el suicidio. La respuesta de Roustang habría sido: “El suicidio no tiene buena prensa, pero hay veces que es la solución correcta.” Después de un silencio habría agregado:”Si no, puede vivir”. Este relato no aparece en Yoga por primera vez, Carrére lo había incluido, al menos en otro de sus libros (no recuerdo ahora en cual) Esa repetición, esa insistencia lo vuelve tan semejante que volvemos a leer sus verdades, buscando en ellas respuestas para nuestros enigmas ¿Cómo tramitar el espejo de los pro y los contra acerca de la propia vida, si no es volviendo una y otra vez sobre esa(s) idea(s) que atormentan?… Dejo acá sin cierre posible las muchas discusiones acerca de la veracidad del relato, de lo que puede decir o dejar de decir un psicoanalista, y de lo que escucha o cree haber escuchado un analizando. En este punto elijo poner un ejemplo de mi experiencia como analizanda: Encontrándome en sesión, en transferencia positiva, hace muchos años, dije algo en relación a la poesía y a la filosofía; no recuerdo si fue una opinión, una digresión o una pregunta. Pero “recuerdo” una intervención del analista diciendo: “Por suerte no soy filósofo. Por desgracia, no soy poeta”. Como por entonces yo había publicado mi segundo librito de poesía, sentí una emoción enorme. ¡Mi analista lamentaba no ser poeta como yo! Esa alegría narcisista me duró un tiempo (breve) no recuerdo cuánto, pero, como suele suceder, en algún momento me atravesó lo que algunos llaman “transferencia negativa” y por lo tanto me enojé con mi analista. Cuando eso sucedió pasé a recordar la frase de la filosofía versus la poesía, exactamente a la inversa. Mi analista habría dicho: “Por suerte no soy poeta. Por desgracia no soy filósofo”.

En noviembre de 2024 vuelve a mi biblioteca “Yoga”[1], la novela de Emmanuel Carrère. Novela posterior al atentado a Charlie Hebdó, posterior a la internación por su tercera depresión grave, y en la que retoma recuerdos y personajes de su vida que conocemos de sus libros anteriores, Helene, Bernard, así como el protagonista de “El adversario”, Jean Claude Romand, el frío asesino, que llevó una vida falsa durante veinte años y Francois Roustang (“Yoga” pags 177-179) el psicoanalista que antes de serlo fue sacerdote, que luego adscribió a la escuela de Lacan, para más tarde dejarlo (también) y que tuvo aquella respuesta cuando Emmanuel Carrere, agobiado por una depresión, le dijo que pensaba en el suicidio. La respuesta de Roustang habría sido: “El suicidio no tiene buena prensa, pero hay veces que es la solución correcta.” Después de un silencio habría agregado:”Si no, puede vivir”. Este relato no aparece en Yoga por primera vez, Carrére lo había incluido, al menos en otro de sus libros (no recuerdo ahora en cual) Esa repetición, esa insistencia lo vuelve tan semejante que volvemos a leer sus verdades, buscando en ellas respuestas para nuestros enigmas ¿Cómo tramitar el espejo de los pro y los contra acerca de la propia vida, si no es volviendo una y otra vez sobre esa(s) idea(s) que atormentan?… Dejo acá sin cierre posible las muchas discusiones acerca de la veracidad del relato, de lo que puede decir o dejar de decir un psicoanalista, y de lo que escucha o cree haber escuchado un analizando. En este punto elijo poner un ejemplo de mi experiencia como analizanda: Encontrándome en sesión, en transferencia positiva, hace muchos años, dije algo en relación a la poesía y a la filosofía; no recuerdo si fue una opinión, una digresión o una pregunta. Pero “recuerdo” una intervención del analista diciendo: “Por suerte no soy filósofo. Por desgracia, no soy poeta”. Como por entonces yo había publicado mi segundo librito de poesía, sentí una emoción enorme. ¡Mi analista lamentaba no ser poeta como yo! Esa alegría narcisista me duró un tiempo (breve) no recuerdo cuánto, pero, como suele suceder, en algún momento me atravesó lo que algunos llaman “transferencia negativa” y por lo tanto me enojé con mi analista. Cuando eso sucedió pasé a recordar la frase de la filosofía versus la poesía, exactamente a la inversa. Mi analista habría dicho: “Por suerte no soy poeta. Por desgracia no soy filósofo”.

Sobre este recuerdo mío, en sus dos versiones, sostenido por muchos años, de pronto se instalan, mientras escribo este artículo, una duda y una certeza: Este recuerdo tiene que ver con otro recuerdo más reciente. (¿Cuál? ¿Dónde leí qué cosa…?) Repaso una por una las veinte y pico de señales entre las páginas de “Yoga”. Encuentro el “recuerdo ligado” en la página 146, subrayado en rojo. Allí escribió Emmanuel Carrère: “Cuando se forman frases narrando una experiencia es difícil no emitir un juicio. Tal vez sí, si eres poeta: utilizas palabras de un modo distinto, cortocircuitas el sentido, la poesía es el lenguaje menos incompatible con esta experiencia no verbal que es la meditación. Henri Michaux hablaba con soltura este lenguaje. Por desgracia yo no soy poeta.”

Varias de las obras de Emmanuel Carrère, y en especial las que se inscriben en la “auto ficción”, hacen parte de las obras artísticas con las que el Psicoanálisis se hace uno, en el ejercicio de dilucidar lucecitas de verdad que pueden ser inmediatamente falseadas y cuestionadas, pero que vuelven a aceitar las vías del pensamiento en relación a lo que nos insta y empuja a reconocernos en todos los aspectos de lo humano: lo mejor y lo más terrible, el amor y el odio, la vida y la muerte. Y también, además de los re-conocimientos, aceptar los engaños de la memoria y la constancia de que toda verdad recordada contiene también la no verdad del hecho, a favor de la verdad del deseo.

Saúl Paciuk trabajó el análisis de estos fenómenos en su artículo “Recordar, repetir, elaborar: Fondo de la memoria”, donde expresa: Atendiendo la elaboración el psicoanálisis abre la memoria y el tiempo, recupera lo pasado y recupera las posibilidades de modificarlo, desplegando las aperturas que ese pasado contenía; esto es, rescata las posibilidades entrañadas en lo pasado y des-conocidas, que el mero recordar ocultaba y que de ese modo clausuraba.[2]

“Yoga”, el libro de Emmanuel Carrère, estuvo fuera de mi biblioteca cerca de dos años, volvió a mis manos hace pocos días, la persona a quien se lo presté mantuvo la veintena de papelitos que había puesto entre las páginas, para no perder líneas que me habían impactado en la primera lectura. Allí encontré, a continuación del fragmento sobre Roustang, un capítulo breve titulado “El Corán de sangre”[3] en el que el autor habla de cómo un amigo lo embarcó en la investigación y búsqueda de una versión de El Corán que habría escrito Sadam Huseim con su propia sangre, en cumplimiento de una promesa a Alá por haber salvado la vida de su hijo mayor, en un atentado. Esa versión del libro sagrado, habría estado expuesta en una mezquita construida por Sadam a esos efectos, pero para cuando el escritor y su amigo periodista llegaron a Irak, ya el país estaba en ruinas y el Corán de sangre había desaparecido. Recuerdo ahora, que antes de leer “Yoga” la primera vez (¿o después?) había leído el texto de Carrère “El Corán de sangre”, mucho más extenso que la referencia en el libro, gracias a una amiga que lo tenía, fotocopiado de una revista (¿brasilera?) que a mi vez fotocopié, y al momento actual de buscar la copia como referencia, no puedo encontrar.

Releer “Yoga” me devuelve al impacto de las “Confesiones”[4] de Sergio Blanco, en la reciente versión de la Comedia Nacional, con dirección del autor y a otras lecturas recientes, como los libros de Joan Didion “El año del pensamiento mágico” y “Noches azules” Ambos, caratulados como “novelas” o “novelas autobiográficas”, podrían ser llamados trabajos literarios de elaboración, o al menos de intento de elaboración del duelo. En “El año del pensamiento mágico”, la escritora narra el proceso de la enfermedad y muerte de su pareja, John Gregory Dunne, en 2003 y creo recordar que ese año coincide con el inicio de la enfermedad de su única hija, Quintana Roo, que murió en 2005. Lo ominoso de que un padre, una madre, tenga que sobrevivir a un hijo se anticipa en ese libro y se despliega en toda su trágica dimensión en “Noches azules”. La escritora es consciente de que narrar es un modo de intentar la tramitación del duelo; la temática que insiste, de un libro a otro, impregna también la ficción previa, como se puede ver en su novela “Una liturgia común”, de 1977, donde el núcleo del relato se centraba en los efectos enloquecedores que tiene en la protagonista, la desaparición y muerte de su hija. En esa novela, muy anterior a la muerte de la hija de la escritora, el “yo” relator es otra mujer, que observa y describe la desintegración progresiva de la madre en duelo.

Sergio Blanco en sus “Confesiones” se apoya tanto en el arte como en la ciencia para componer esta vez una dramaturgia literaria, que es a su vez una conferencia y tres conferencias: un tríptico autoficcional en relación a los tres grandes tópicos humanos: El amor, la violencia y la muerte. La “autoficción” encastra en primera persona, relatos históricos personales, biográficos y universales, confluyentes con datos informativos de todo tipo: científicos, históricos, literarios, etc. Todo aquello que puede tocar a alguien, construirlo y marcarlo (amor, violencia, muerte) discernido y mezclado -porque ese es el caldero en el que ardemos- y salpicado de conocimiento e información, porque la racionalidad y el deseo de saber también signa la singularidad de lo humano. Con esos elementos el dramaturgo nos compromete en su viaje auto ficcional, un viaje, que, como sucede con toda obra artística extraordinaria, funciona como espejo en que el que se nos permite reconocer algo o mucho de la propia esencia, ni verdad, ni mentira, o datos y hechos, más ficciones: los efectos propios de la mezcla que cada uno puede construir acerca de sí mismo. En psicoanálisis aprendemos a desconfiar de la verdad de todo recuerdo, aquella hipernitidez de la magdalena de Proust, sería, precisamente, el elemento clave para dudar del acontecimiento evocado. La vida, como una novela, puede contener trazos inolvidables. (“La única verdad es que nos morimos”, decía Dorelia Barahona a propósito de su libro “Zona azul”…)

La palabra duelo nos marca como sobrevivientes. La vida, en caso de ser larga, es una larga elaboración de pérdidas, un estado de duelo que comienza con la conciencia de la finitud. En ese proceso como humanos pergeñamos recursos para hacer a un lado la idea de la muerte propia, en tanto asistimos continuamente al hecho de finales esperados e inesperados, muertes simbólicas y muertes reales, pérdidas soportables y otras que no lo son. La depresión de la que nos habla Emmanuel Carrére, la que él conoce, su propia experiencia, tiene esa característica: es tan oscura que la muerte real se vuelve deseable.

De la melancolía se ha ocupado el arte, con tanta intensidad como los médicos o los sacerdotes, el infierno prometido a los suicidas por parte de la iglesia Católica no parece un elemento disuasivo; ellos, los suicidas, parecen sentir que no puede haber peor infierno que la existencia en permanente duelo. “A veces es la solución correcta”, habría dicho Roustang… (¿Lo habrá dicho?)

Emmanuel Carrère continúa viviendo con la ayuda del psicoanálisis, de la meditación, de la escritura, del amor y uno tiene la sensación -el miedo- de que cada libro suyo pueda ser el último… “V13”, la crónica del juicio siguiente al atentado de Bataclán, editado en español en 2015, es un libro muy interesante, no ficción (ni autoficción) pero es una buena prueba de existencia.

En este mismo mes de noviembre de 2024, en que reencuentro al Carrére de Yoga, otro admirado escritor comienza a despedirse. Hablo de Martín Caparrós, quien tanto ha brillado en sus escritos periodísticos, como en los ensayos histórico-políticos y en la escritura ficcional, ganador de la Beca Guggenheim, el Premio Planeta (por “Valfierno” en 2004) el Premio Herralde (por “Los living” en 2011) el premio Ortega y Gasset de periodismo en 2023. Martín Caparrós sabe desde hace dos años que tiene ELA y que pronto morirá. Acaba de salir su libro de memorias “Antes que nada”. La memoria trabajará ese libro de más de 600 páginas, que he empezado a leer al ritmo de este artículo y que ya en las primeras páginas me dice “La verdad es la enemiga, pura crueldad innecesaria” [5] Me queda resonando esa frase, la necesidad de analizarla, pensarla, discutirla. Y sobre todo: no olvidarla.

Nosotros, los practicantes del psicoanálisis estamos acostumbrados a desconfiar de la “verdad”; en especial, a cuestionar la verdad del recuerdo. He comenzado este artículo mencionando esa duda que debe acompañar siempre la escucha de la historia -la propia y la de otros- la diversidad de versiones que puede iluminar y/o ensombrecer un mismo acontecimiento; las capas de certezas opuestas que pueden sobrecargar la memoria. Pero también y a propósito de lo que dice Caparrós, tendríamos que cuestionar –no solo en la invocación del recuerdo, sino siempre- el sentido y los efectos posibles de lo que se designa con efecto moralizante como “la importancia de la verdad”. La verdad cruel a la que refiere Caparrós en esa frase, es un diagnóstico médico que lo condena a muerte. En su caso “la verdad” es esa. ¿Cuando él califica la información como “pura crueldad innecesaria” está diciendo que habría preferido sustraerse a esa verdad?… ¿Cuántos recuerdos, experiencias, diagnósticos y “confesiones” se esgrimen como “verdades necesarias” en los relatos humanos? ¿Cuántas veces la verdad es condenatoria? ¿Cuántas veces desencadena miserias, dolores que podrían haber sido evitadas? ¿Cuántas veces la verdad puede ser un ataque? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase “él (o ella) tiene derecho a saber la verdad”? …

*Artículo publicado en Relaciones 488/9, 2025.

Referencias:

Caparrós, Martín (2024). Antes que nada. Penguin Random House.

Carrère, Emmanuel (2021). Yoga. Anagrama.

Didion, Joan (2005). El año del pensamiento mágico. Random House.

Didion, Joan (2011). Noches azules. Random House.

Didion, Joan (1977/2024). Una liturgia común. Penguin.

Freud, Sigmund (1914) (2008) Recordar, repetir, reelaborar. Amorrortu.

Mc.Court, Frank (2005/ 2008) El profesor. MAEBA Ediciones.

Paciuk, Saúl (2007) Recordar, repetir, elaborar:Fondo de la memoria. RUP 105 ,192-212.

[1] Emmanuel Carrere Yoga –Anagrama 2021.

[2] Saul Paciuk- Recordar, repetir, elaborar: Fondo de la memoria. RUP 105 p192-212.

[3] Yoga páginas 178 -181.

[4] “Divina invención”, “Las flores del mal”, “Memento mori”. 25/9 a 10/10 de 2024. Comedia Nacional. Sala Verdi.

[5] Martín Caparrós, p.15.

Suscríbase para recibir las últimas novedades de TEND directamente en su casilla de mail.

» Ir al formulario